Los ist verkauft

Los 30 | Max Ernst | Clairière

Taxe

150.000

- 200.000

€

D F

Ergebnis:

(inkl. Aufgeld)

224.400 €

Sie wollen ein Objekt von Max Ernst verkaufen?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie Max Ernst kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie Max Ernst kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

ERNST, MAX

1891 Brühl - 1976 Paris

Titel: Clairière.

Datierung: 1958.

Technik: Öl auf Leinwand.

Maße: 61 x 50cm.

Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: max ernst 58. Zudem signiert, datiert und betitelt verso: CLAIRIÈRE max ernst 58.

Rahmen/Sockel: Modellrahmen.

Provenienz:

- Galerie Edouard Loeb, Paris

- Parke-Bernet, New York, Auktion, 25.10.1963, Lot 43

- Maxwell Davidson, New York (Aufkleber)

- Privatsammlung, New York

- Galerie Beyeler, Basel (Aufkleber)

- Galerie Neher, Essen

- Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (1989 von Vorheriger erworben)

- Selbstständige Stiftung in der Betreuung des Deutschen Stiftungszentrums, Essen

Ausstellungen:

- Galerie Beyeler, Basel 1974 (Aufkleber)

- Städtisches Kunstmuseum Bonn, 1985/1986 (Aufkleber)

- Runkel-Hue-Williams, London 1988/1989 (Aufkleber)

- Galerie Neher, Essen 1989

Literatur:

- Spies, Werner (Hrsg.): Max Ernst - Oeuvre-Katalog, Werke 1954-1963, Houston/Köln 1998, WVZ-Nr. 3356, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Retrospektive, Galerie Beyeler, Basel 1974, Kat.Nr. 38, Abb.

- Quinn, Edward: Max Ernst, Texte: Max Ernst, Uwe M. Schneede, u.a., Paris 1976, S. 310, Nr. 378, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Landschaften, Galerie Beyeler, Basel 1985, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst: Landschaften, Kunstmuseum Bonn, Basel 1985, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Paintings, Sculptures & Works on Paper, Runkel-Hue-Williams LTD, London 1988/1989, S. 42/43, Abb.

- Ausst.-Kat. Moderne mit Tradition, Galerie Neher, Essen 1989, S. 61/67, Abb.

- Max Ernst ist als einer der wichtigsten Vertreter des Dadaismus sowie Surrealismus einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhundert

- Eindrucksvolles Beispiel für Ernsts eigens entwickelter Technik "Grattage"

- Der Vogel symbolisiert das Alter-Ego des Künstlers und ist eines der prägendsten Motive in seinem Oeuvre

Die 1950er Jahre

Max Ernst wächst zur Jahrhundertwende in der Kleinstadt Brühl auf. Nach seinem Abitur studiert er von 1910 bis 1914 an der Universität Bonn Philosophie, Kunstgeschichte und Psychologie, was er schließlich abbricht, um sich vollständig der Malerei zu widmen. Nach dem Ersten Weltkrieg gründet Ernst zusammen mit Hans Arp und Johannes Baargeld die Kölner Dada-Bewegung. 1922 zieht er nach Paris und wird dort zu einer der zentralen Figuren des Surrealismus. Im zweiten Weltkrieg flüchtet er in die USA, wo er sich mit Künstlern wie Marcel Duchamp, André Breton und Peggy Guggenheim, seiner dritten Ehefrau, austauscht. 1953 kehrt er mit seiner vierten Ehefrau, der Künstlerin Dorothea Tanning, nach Paris zurück. In dieser Zeit entwickelt Ernst seinen Stil weiter, experimentiert weiterhin mit Techniken wie Collage, "Frottage" und "Grattage". Er setzt sich intensiv mit Naturformen, Vogelmotiven und mythologischen Themen auseinander - Elemente, die schon früher in seinem Werk eine Rolle spielen, aber nun noch ausgefeilter und poetischer verarbeitet werden.

Ein bedeutender Meilenstein ist das Jahr 1954, in dem Max Ernst den Großen Preis der 27. Biennale von Venedig für sein malerisches Werk erhält - eine der höchsten internationalen Auszeichnungen für einen Künstler. Dieser Preis bedeutet nicht nur die offizielle Anerkennung seines Werks in Europa, sondern auch eine Versöhnung mit dem Kunstbetrieb. Die zweite Hälfte der 1950er Jahre ist geprägt von mehreren wichtigen Retrospektiven, wachsendem Sammlerinteresse und verstärkter Präsenz auf internationalen Ausstellungen. Max Ernst wird zu einer Symbolfigur der Avantgarde, ein Künstler, der - trotz seiner Verspieltheit - tiefgründige Fragen über Realität, Traum und menschliche Wahrnehmung stellt.

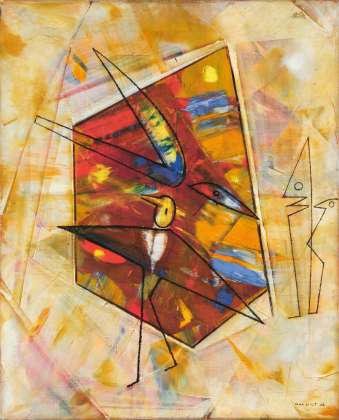

Die Technik "Grattage"

In seinen fantastischen Bildwelten bezieht Max Ernst stets die Doppeldeutigkeit mit ein. Dies tut er nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der malerischen Ebene, wie sich wunderbar in dem Werk "Clairière" von 1958 zeigt. Bei dem hier vorgestellten Werk nutzt Ernst die Technik der "Grattage": Er beginnt mit einer Farbschicht aus lebendigen, kontrastreichen Farben, die er mit einer dicken Schicht Weiß übermalt. Dann legt er willkürlich Gegenstände mit unterschiedlichen Oberflächen unter den Malgrund. Mit einem Malmesser schabt er nun mit mal schwachem, mal stärkerem Druck seiner Hand die herausstehenden Partien ab, so dass die tieferen Farblagen sichtbar werden. Intuitiv oder bewusst, ohne jedoch den Zufall außer Acht zulassen, wiederholt er diesen Vorgang. Das Ergebnis sehen wir nun vor uns: Eine lebendige Oberfläche. Im Zentrum erstrahlt eine fünfeckige Bildfläche, die in den kontrastreichen Farben gelb, rot und blau erstrahlt, abgegrenzt wird sie mit schwarzen Linien. Drumherum dominiert die Farbe Weiß, gebrochen durch die Spuren des Malmessers, wobei Ernst hier sichtlich den Druck verändert, wodurch die unterliegende Farbschicht mal mehr, mal weniger stark durchblitzt. Die durch den Schaber sichtbar werdenden Linien schaffen eine spannende Oberflächenstruktur.

Der Vogel in Ernsts Werk - Zwischen Mythos, Psyche und Identität

Die beiden Vögel, die sich in der Mitte des Werks befinden, malt Ernst sehr reduziert, mit klaren Linien, wobei die Vögel die wechselnden Farben des Hintergrunds annehmen. Hierbei ist nicht erkennbar, um welche Vogelart es sich handelt, was aber auch nicht wichtig ist. Wichtig ist die Wirkung, die bei dem Betrachter entsteht: Beide Vögel sind dynamisch, und doch in der Bewegung erstarrt. Der eine breitet seine Flügel aus, ist bereit zum Abflug, der andere im Sturzflug. Handelt es sich hierbei um ein Umgarnen, eine Art Balztanz der Vögel?

Das Motiv des Vogels zieht sich durch das gesamte Oeuvre Max Ernsts wie ein mythischer Faden - ein Symbol, das seine Ursprünge in den frühesten Zeugnissen menschlicher Bildwelt hat und bei Ernst zu einem zentralen Träger künstlerischer, persönlicher und kollektiver Bedeutungen wird. Die surrealistische Grundhaltung - das Sichtbarmachen des Unbewussten, des Irrationalen und des Traumhaften - trifft bei Max Ernst auf den 'Loplop", ein anthropomorphes Vogelwesen, ein Über-Ich, das den Künstler selbst in seinen Werken repräsentiert. In seinem autobiographischen Text "Some Data on the Youth of Max Ernst, as Told by Himself" von 1942 hat der Vogel in vielen Situationen eine tragende Rolle: Beispielsweise stirbt in derselben Nacht, in der Ernsts Schwester Loni geboren wird, sein geliebter Vogel Hornebom. Für Ernst ist der Vogel schon früh ein ambivalentes Wesen zwischen Geburt und Tod, Liebe und Leid. In Kombination mit den Deutungen, die sich aus Religion, Psychoanalyse und Mythen ergeben, entsteht eine Vielschichtigkeit der Interpretationen und verhindert zugleich eine eindeutige Lesbarkeit der Werke.

Am rechten Bildrand unseres Werks befinden sich zwei menschenähnliche Figuren, die wie die Vögel mit einfachen, geometrischen Linien gezeichnet sind. Sie nehmen die Rolle des passiven Betrachters, möglicherweise eines Bewachers ein. Der Kontrast zwischen Innenraum und Außenraum könnte auf eine Spannung zwischen Natur und Zivilisation, Instinkt und Ratio oder innerer Freiheit und äußerer Begrenzung hindeuten. Die im Titel beschriebene "Clairière" (Lichtung) ist ein Ort der Offenbarung, die durch den farbgewaltigen, lebendigen Raum symbolisiert wird, der die Kräfte des Unbewussten bündelt und nach Freiheit strebt. Auch wenn sich das Äußere bemüht, das Wilde, Ungezügelte kleinzuhalten, scheint das Innere doch immer wieder das Außen zu beleuchten.

1891 Brühl - 1976 Paris

Titel: Clairière.

Datierung: 1958.

Technik: Öl auf Leinwand.

Maße: 61 x 50cm.

Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: max ernst 58. Zudem signiert, datiert und betitelt verso: CLAIRIÈRE max ernst 58.

Rahmen/Sockel: Modellrahmen.

Provenienz:

- Galerie Edouard Loeb, Paris

- Parke-Bernet, New York, Auktion, 25.10.1963, Lot 43

- Maxwell Davidson, New York (Aufkleber)

- Privatsammlung, New York

- Galerie Beyeler, Basel (Aufkleber)

- Galerie Neher, Essen

- Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (1989 von Vorheriger erworben)

- Selbstständige Stiftung in der Betreuung des Deutschen Stiftungszentrums, Essen

Ausstellungen:

- Galerie Beyeler, Basel 1974 (Aufkleber)

- Städtisches Kunstmuseum Bonn, 1985/1986 (Aufkleber)

- Runkel-Hue-Williams, London 1988/1989 (Aufkleber)

- Galerie Neher, Essen 1989

Literatur:

- Spies, Werner (Hrsg.): Max Ernst - Oeuvre-Katalog, Werke 1954-1963, Houston/Köln 1998, WVZ-Nr. 3356, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Retrospektive, Galerie Beyeler, Basel 1974, Kat.Nr. 38, Abb.

- Quinn, Edward: Max Ernst, Texte: Max Ernst, Uwe M. Schneede, u.a., Paris 1976, S. 310, Nr. 378, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Landschaften, Galerie Beyeler, Basel 1985, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst: Landschaften, Kunstmuseum Bonn, Basel 1985, Abb.

- Ausst.-Kat. Max Ernst, Paintings, Sculptures & Works on Paper, Runkel-Hue-Williams LTD, London 1988/1989, S. 42/43, Abb.

- Ausst.-Kat. Moderne mit Tradition, Galerie Neher, Essen 1989, S. 61/67, Abb.

- Max Ernst ist als einer der wichtigsten Vertreter des Dadaismus sowie Surrealismus einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhundert

- Eindrucksvolles Beispiel für Ernsts eigens entwickelter Technik "Grattage"

- Der Vogel symbolisiert das Alter-Ego des Künstlers und ist eines der prägendsten Motive in seinem Oeuvre

Die 1950er Jahre

Max Ernst wächst zur Jahrhundertwende in der Kleinstadt Brühl auf. Nach seinem Abitur studiert er von 1910 bis 1914 an der Universität Bonn Philosophie, Kunstgeschichte und Psychologie, was er schließlich abbricht, um sich vollständig der Malerei zu widmen. Nach dem Ersten Weltkrieg gründet Ernst zusammen mit Hans Arp und Johannes Baargeld die Kölner Dada-Bewegung. 1922 zieht er nach Paris und wird dort zu einer der zentralen Figuren des Surrealismus. Im zweiten Weltkrieg flüchtet er in die USA, wo er sich mit Künstlern wie Marcel Duchamp, André Breton und Peggy Guggenheim, seiner dritten Ehefrau, austauscht. 1953 kehrt er mit seiner vierten Ehefrau, der Künstlerin Dorothea Tanning, nach Paris zurück. In dieser Zeit entwickelt Ernst seinen Stil weiter, experimentiert weiterhin mit Techniken wie Collage, "Frottage" und "Grattage". Er setzt sich intensiv mit Naturformen, Vogelmotiven und mythologischen Themen auseinander - Elemente, die schon früher in seinem Werk eine Rolle spielen, aber nun noch ausgefeilter und poetischer verarbeitet werden.

Ein bedeutender Meilenstein ist das Jahr 1954, in dem Max Ernst den Großen Preis der 27. Biennale von Venedig für sein malerisches Werk erhält - eine der höchsten internationalen Auszeichnungen für einen Künstler. Dieser Preis bedeutet nicht nur die offizielle Anerkennung seines Werks in Europa, sondern auch eine Versöhnung mit dem Kunstbetrieb. Die zweite Hälfte der 1950er Jahre ist geprägt von mehreren wichtigen Retrospektiven, wachsendem Sammlerinteresse und verstärkter Präsenz auf internationalen Ausstellungen. Max Ernst wird zu einer Symbolfigur der Avantgarde, ein Künstler, der - trotz seiner Verspieltheit - tiefgründige Fragen über Realität, Traum und menschliche Wahrnehmung stellt.

Die Technik "Grattage"

In seinen fantastischen Bildwelten bezieht Max Ernst stets die Doppeldeutigkeit mit ein. Dies tut er nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf der malerischen Ebene, wie sich wunderbar in dem Werk "Clairière" von 1958 zeigt. Bei dem hier vorgestellten Werk nutzt Ernst die Technik der "Grattage": Er beginnt mit einer Farbschicht aus lebendigen, kontrastreichen Farben, die er mit einer dicken Schicht Weiß übermalt. Dann legt er willkürlich Gegenstände mit unterschiedlichen Oberflächen unter den Malgrund. Mit einem Malmesser schabt er nun mit mal schwachem, mal stärkerem Druck seiner Hand die herausstehenden Partien ab, so dass die tieferen Farblagen sichtbar werden. Intuitiv oder bewusst, ohne jedoch den Zufall außer Acht zulassen, wiederholt er diesen Vorgang. Das Ergebnis sehen wir nun vor uns: Eine lebendige Oberfläche. Im Zentrum erstrahlt eine fünfeckige Bildfläche, die in den kontrastreichen Farben gelb, rot und blau erstrahlt, abgegrenzt wird sie mit schwarzen Linien. Drumherum dominiert die Farbe Weiß, gebrochen durch die Spuren des Malmessers, wobei Ernst hier sichtlich den Druck verändert, wodurch die unterliegende Farbschicht mal mehr, mal weniger stark durchblitzt. Die durch den Schaber sichtbar werdenden Linien schaffen eine spannende Oberflächenstruktur.

Der Vogel in Ernsts Werk - Zwischen Mythos, Psyche und Identität

Die beiden Vögel, die sich in der Mitte des Werks befinden, malt Ernst sehr reduziert, mit klaren Linien, wobei die Vögel die wechselnden Farben des Hintergrunds annehmen. Hierbei ist nicht erkennbar, um welche Vogelart es sich handelt, was aber auch nicht wichtig ist. Wichtig ist die Wirkung, die bei dem Betrachter entsteht: Beide Vögel sind dynamisch, und doch in der Bewegung erstarrt. Der eine breitet seine Flügel aus, ist bereit zum Abflug, der andere im Sturzflug. Handelt es sich hierbei um ein Umgarnen, eine Art Balztanz der Vögel?

Das Motiv des Vogels zieht sich durch das gesamte Oeuvre Max Ernsts wie ein mythischer Faden - ein Symbol, das seine Ursprünge in den frühesten Zeugnissen menschlicher Bildwelt hat und bei Ernst zu einem zentralen Träger künstlerischer, persönlicher und kollektiver Bedeutungen wird. Die surrealistische Grundhaltung - das Sichtbarmachen des Unbewussten, des Irrationalen und des Traumhaften - trifft bei Max Ernst auf den 'Loplop", ein anthropomorphes Vogelwesen, ein Über-Ich, das den Künstler selbst in seinen Werken repräsentiert. In seinem autobiographischen Text "Some Data on the Youth of Max Ernst, as Told by Himself" von 1942 hat der Vogel in vielen Situationen eine tragende Rolle: Beispielsweise stirbt in derselben Nacht, in der Ernsts Schwester Loni geboren wird, sein geliebter Vogel Hornebom. Für Ernst ist der Vogel schon früh ein ambivalentes Wesen zwischen Geburt und Tod, Liebe und Leid. In Kombination mit den Deutungen, die sich aus Religion, Psychoanalyse und Mythen ergeben, entsteht eine Vielschichtigkeit der Interpretationen und verhindert zugleich eine eindeutige Lesbarkeit der Werke.

Am rechten Bildrand unseres Werks befinden sich zwei menschenähnliche Figuren, die wie die Vögel mit einfachen, geometrischen Linien gezeichnet sind. Sie nehmen die Rolle des passiven Betrachters, möglicherweise eines Bewachers ein. Der Kontrast zwischen Innenraum und Außenraum könnte auf eine Spannung zwischen Natur und Zivilisation, Instinkt und Ratio oder innerer Freiheit und äußerer Begrenzung hindeuten. Die im Titel beschriebene "Clairière" (Lichtung) ist ein Ort der Offenbarung, die durch den farbgewaltigen, lebendigen Raum symbolisiert wird, der die Kräfte des Unbewussten bündelt und nach Freiheit strebt. Auch wenn sich das Äußere bemüht, das Wilde, Ungezügelte kleinzuhalten, scheint das Innere doch immer wieder das Außen zu beleuchten.

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin:

Robert van den Valentyn

Partner & Abteilungsleiter

Modern, Post War & Contemporary Art

+49 221 92 58 62 300

Modern, Post War & Contemporary Art

+49 221 92 58 62 300

| Los empfehlen |

Hinweise zum Los

Differenzbesteuerung, MwSt. enthalten, gem. § 25a UStG nicht ausweisbar, nicht erstattbar

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

Folgerechtabgabe

zzgl. Folgerechtabgabe von 1,5% auf den Hammerpreis bis zu 200.000 €

Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los:

Absprache nach der Auktion.

Verwandte Werke in der Auktion

Max Ernst Frankreich Rheinischer Expressionismus Dadaismus Surrealismus Moderne Kunst Unikate 1950er Modellrahmen Vögel Gemälde Öl auf Leinwand

Max Ernst Frankreich Rheinischer Expressionismus Dadaismus Surrealismus Moderne Kunst Unikate 1950er Modellrahmen Vögel Gemälde Öl auf Leinwand

Inventar Nummer: 80824-5

Weitere Lose, die Sie interessieren könnten

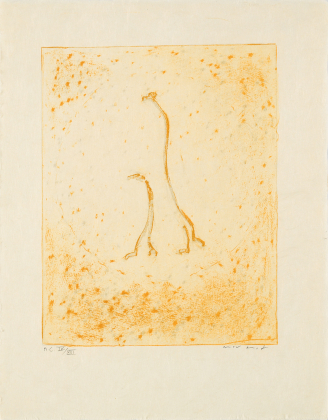

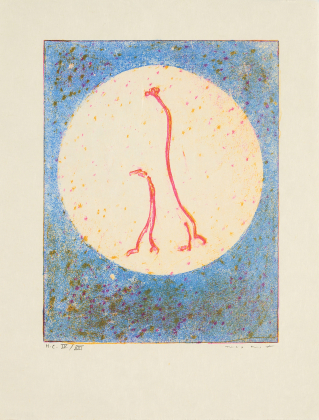

- Los 84 (A1277)

Max Ernst

Sentinelles muettes à la porte du songe (Aus: Patrick Waldberg, Aux petits agneaux)Taxe: 500 - 700 €Startpreis: 400 €0 Gebot(e)01T 04h:10m:14sModern Art | ONLINE ONLY | Auktion 06.11.2025 - Taxe: 500 - 700 €Startpreis: 400 €0 Gebot(e)01T 04h:11m:14sModern Art | ONLINE ONLY | Auktion 06.11.2025