Los ist verkauft

Los 13 | Ewald Mataré | Grasende Kuh II

Taxe

60.000

- 80.000

€

D F

Ergebnis:

(inkl. Aufgeld)

125.400 €

Sie wollen ein Objekt von Ewald Mataré verkaufen?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie Ewald Mataré kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie Ewald Mataré kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

MATARÉ, EWALD

1887 Aachen - 1965 Büderich

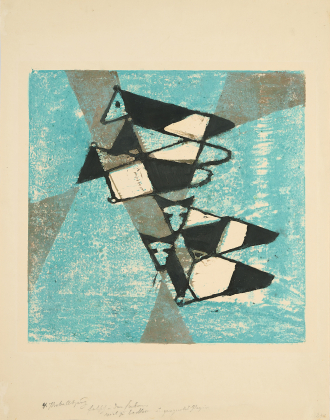

Titel: Grasende Kuh II.

Datierung: 1930 (Entwurf).

Technik: Bronze, braun patiniert.

Maße: 15,5 x 32 x 23cm.

Bezeichnung: Künstlersignet mittig auf der Plinthe: Mataré (ligiert). Zudem ein zweites Künstlersignet unten am Bauch der Kuh.

Früher Lebzeitguss aus einer kleinen Auflage auf ovaler Plinthe. Es handelt sich hierbei um eines von wenigen Exemplaren des Gusses mit doppeltem Künstlersignet.

Wir danken Herrn Guido de Werd, Köln, für die freundliche, wissenschaftliche Unerstützung.

Provenienz:

- Privatsammlung Nordrhein-Westfalen

Literatur:

- Schilling, Sabine Maja/Werd, Guido de: Ewald Mataré - Das plastische Werk, Werkverzeichnis, Bd. II, Köln 2024, WVZ.-Nr. 70a, Abb.

- Schilling, Sabine Maja: Ewald Mataré - Das plastische Werk, Werkverzeichnis, Köln 1987, WVZ.-Nr. 64a, Abb.

- Tiere und im besonderen Kühe sind seit 1917 die bevorzugten Motive des Künstlers

- Eine der schönsten Kuh-Darstellungen in beeindruckender Größe und formvollendeter Abstraktion

- Wunderschöne Patina

Wie der Zufall einem Künstler den Weg weist

"[...] in Ermangelung von Brettern zum Holzschnitt, plastische Schnitzereien gemacht [...]" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag vom 27.6.1922, zit. nach: Schilling, Sabina Maja: Ewald Mataré. Das plastische Werk. Köln, 1987, S. 27)

Als Ewald Mataré diesen Tagebucheintrag 1922 auf Spiekeroog schreibt, ist er ein an der Berliner Akademie fertig ausgebildeter Maler. Der Sohn aus großbürgerlichem Haus kommt auch in den wirtschaftlich schwierigen 1920er Jahren mit gelegentlichen Aufträgen und Verkäufen über die Runden. Seit vier Jahren ist er in der Berliner "November-Gruppe" gut vernetzt. Mataré reist viel, gerne nach Norddeutschland an die See. Schon 1920 kommt er auf Wangerooge auf die Idee, Treibholz-Bretter für Holzschnitte zu bearbeiten aber nun, zwei Jahre später, sind da nur Hölzer, die sich für plastisches Schnitzen eignen. Der Bildhauer Ewald Mataré findet sich. Er schnitzt zunächst Menschen: ein schreitendes Mädchen, ein Kopfporträt seiner späteren Ehefrau Hanna. Bald aber nimmt er auch in der vollplastischen Schnitzerei das Motiv "Kuh" auf, das ihn schon seit 1917 als Maler und später als Graphiker in seinen Holzschnitten so fasziniert hat. Zukünftig prägen Tierskulpturen das Werk des Künstlers. Ob Kuh, Pferd oder Katze, ob in Holz oder Bronze, Ewald Matarés Skulpturen laden Auge und Hand immer zur Berührung ein. Jahre später schreibt er über diese Gestaltungsabsicht der 1920er Jahre: "Ich proklamierte für mich und auch außerhalb das Betasten, das Fühlen als das Primärste bei der Gestaltung und mit dieser Erkenntnis, die ich aus mir selbst entwickelte, stand und stehe ich auch jetzt noch allein, da" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag von Juli 1947, zit. nach ebd. S.27). In Dr. Eduard Senff aus Düsseldorf hat Ewald Mataré einen Mäzen und Sammler gefunden, der in den folgenden Jahren weitere Reisen möglich macht. Die Begegnung mit den geschlossenen Figuren in Giottos Fresken in Italien wird wichtig. 1926 zeigt der Kunstsalon Fritz Gurlitts in Berlin eine erste Einzelausstellung von Matarés Skulpturen, allerdings noch ohne großen Erfolg. Der Künstler entwirft und bemalt auch Keramiken, unter anderem für Mies van der Rohe; die angewandte Kunst wird Ewald Mataré immer auch in sein Werk einbinden. Ein monatliches Salär eines Mäzens, der auch einige Arbeiten von ihm kauft, bringt Aufschwung, auch vom Kultusministerium bekommt er finanzielle Unterstützung. Ewald Mataré bereist in den Sommern das Baltikum, Dänemark und Finnland. 1932 gibt er das unstete Leben zugunsten einer Professoren-Stelle an der Düsseldorfer Akademie auf. Dies wird aber nur ein kurzes Intermezzo, denn 1933 wird Mataré von den nationalsozialistischen Verantwortlichen entlassen, gilt später auch als "entartet". Er hat aber das Glück, dass weder ein Ausstellungs- noch ein Berufsverbot über ihn verhängt wird. In dieser Zeit wird, neben gelegentlichen privaten Verkäufen, ein Kontakt zur katholischen Kirche in Köln ein Glücksfall für den Künstler. Hier bekommt er Aufträge, die ihn die Zeit bis 1945 überstehen lassen. Nach dem Krieg wird Ewald Mataré rehabilitiert und wieder an die Düsseldorfer Akademie berufen. Sein handwerklicher und materialorientierter Ansatz beeinflusst seine Schüler: Erwin Heerich, Georg Meistermann und Joseph Beuys sind die prominentesten unter ihnen. Der Künstler Ewald Mataré wird in der Nachkriegszeit zu einem der führenden Bildhauer Westdeutschlands. Zahlreiche Ausstellungen sowie Aufträge durch Kirche und Staat zeugen davon. Die vier Türen der Südfassade des Kölner Doms und die Türen der Weltfriedenskirche in Hiroshima sind darunter die bekanntesten seiner Werke. Ewald Mataré nimmt 1955 und 1959 an den ersten "documenta"-Ausstellungen teil. Der Künstler stirbt 1965 in Büderich.

"Das ganze Problem Kuh"

Als sich der in Berlin lebende Ewald Mataré um 1920 der Tierskulptur zuwendet, ist er mit diesem Themenschwerpunkt nicht allein. Künstler-Kolleg*innen wie August Gaul, Renée Sintenis oder Wilhelm Krieger bemühen sich in ihrem plastischen Werk ebenfalls in besonderem Maß darum, Natur und Kunst zu verbinden. Matarés Interesse scheint aber ein anderes: Immer stärker abstrahiert er den Tierkörper bis Kopf, Rumpf und Glieder zu einer Einheit verschmelzen, ohne dass der Bezug zum Naturentwurf verloren geht. Bei dieser Vorgehensweise spielt das Ornament eine wichtige Rolle, denn für den Künstler bedeutet es Ordnung, Bildung eines inneren Zusammenhangs und Darstellung des Wesentlichen. So werden seine Tierplastiken zunehmend reduzierter, zeichenhafter; sie werden zum Emblem. Mataré geht es nicht um die Wiedergabe von Charakteristika, sondern immer um das Beispielhafte und Ursprüngliche.

Den Sommer 1930 verbringt Ewald Mataré in Südfinnland. Zunächst auf Lill Pellinge, im Juli dann in Sahalahti. In seinem Tagebuch notiert er: "[...] Diesmal eine fressende Kuh. Ich habe mich immer etwas gehütet, dieses Problem anzugreifen, ich weiß nicht warum, ist es doch fast ein normaler Zustand beim Rindvieh, den Kopf auf der Erde zu haben [.] An das ganze Problem Kuh gehe ich nun heran [...]" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag vom 30.5.1930, zit. nach ebd. S.164). Aus dieser Fragestellung entstehen in dieser Zeit drei Lösungen: Der Rumpf des Rindes ist, geometrisch gesprochen, jeweils aus einem Trapez und einem Dreieck gedacht. Die Linie von Bauch und Kehle bildet nahezu eine Horizontale. Auf naturalistische Details wie Hüfthöcker oder Hufe verzichtet der Künstler zugunsten der geschlossenen Form, der Zeichenhaftigkeit und der Haptik. Die Grasenden Kühe I bis III unterscheiden sich dennoch: Die Länge der Hörner, die Form des Kopfes, der Winkel des Nackens und die Position der Beine sind verschieden und geben den Tieren tatsächlich "Charakter". Die Urform der Grasenden Kuh II hat Ewald Mataré aus Lindenholz geschnitzt. Heute sind etwa 25 nicht nummerierte Lebzeit-Bronzegüsse bekannt, wobei diejenigen, die auf einer ovalen Plinthe montiert sind, zu den früheren Arbeiten zählen. Das vorliegende Exemplar weist zudem eine Besonderheit auf: Zusätzlich zu dem Künstlersignet auf der Plinthe befindet sich ein weiteres unterseitig am Bauch der Kuh. In dieser Form, doppelt signiert, ist nur diese eine "Grasende Kuh II" bekannt. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass es sich hierbei um die erste Ausformung in Bronze handelt, bleibt aber eine wahrscheinliche Spekulation.

1887 Aachen - 1965 Büderich

Titel: Grasende Kuh II.

Datierung: 1930 (Entwurf).

Technik: Bronze, braun patiniert.

Maße: 15,5 x 32 x 23cm.

Bezeichnung: Künstlersignet mittig auf der Plinthe: Mataré (ligiert). Zudem ein zweites Künstlersignet unten am Bauch der Kuh.

Früher Lebzeitguss aus einer kleinen Auflage auf ovaler Plinthe. Es handelt sich hierbei um eines von wenigen Exemplaren des Gusses mit doppeltem Künstlersignet.

Wir danken Herrn Guido de Werd, Köln, für die freundliche, wissenschaftliche Unerstützung.

Provenienz:

- Privatsammlung Nordrhein-Westfalen

Literatur:

- Schilling, Sabine Maja/Werd, Guido de: Ewald Mataré - Das plastische Werk, Werkverzeichnis, Bd. II, Köln 2024, WVZ.-Nr. 70a, Abb.

- Schilling, Sabine Maja: Ewald Mataré - Das plastische Werk, Werkverzeichnis, Köln 1987, WVZ.-Nr. 64a, Abb.

- Tiere und im besonderen Kühe sind seit 1917 die bevorzugten Motive des Künstlers

- Eine der schönsten Kuh-Darstellungen in beeindruckender Größe und formvollendeter Abstraktion

- Wunderschöne Patina

Wie der Zufall einem Künstler den Weg weist

"[...] in Ermangelung von Brettern zum Holzschnitt, plastische Schnitzereien gemacht [...]" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag vom 27.6.1922, zit. nach: Schilling, Sabina Maja: Ewald Mataré. Das plastische Werk. Köln, 1987, S. 27)

Als Ewald Mataré diesen Tagebucheintrag 1922 auf Spiekeroog schreibt, ist er ein an der Berliner Akademie fertig ausgebildeter Maler. Der Sohn aus großbürgerlichem Haus kommt auch in den wirtschaftlich schwierigen 1920er Jahren mit gelegentlichen Aufträgen und Verkäufen über die Runden. Seit vier Jahren ist er in der Berliner "November-Gruppe" gut vernetzt. Mataré reist viel, gerne nach Norddeutschland an die See. Schon 1920 kommt er auf Wangerooge auf die Idee, Treibholz-Bretter für Holzschnitte zu bearbeiten aber nun, zwei Jahre später, sind da nur Hölzer, die sich für plastisches Schnitzen eignen. Der Bildhauer Ewald Mataré findet sich. Er schnitzt zunächst Menschen: ein schreitendes Mädchen, ein Kopfporträt seiner späteren Ehefrau Hanna. Bald aber nimmt er auch in der vollplastischen Schnitzerei das Motiv "Kuh" auf, das ihn schon seit 1917 als Maler und später als Graphiker in seinen Holzschnitten so fasziniert hat. Zukünftig prägen Tierskulpturen das Werk des Künstlers. Ob Kuh, Pferd oder Katze, ob in Holz oder Bronze, Ewald Matarés Skulpturen laden Auge und Hand immer zur Berührung ein. Jahre später schreibt er über diese Gestaltungsabsicht der 1920er Jahre: "Ich proklamierte für mich und auch außerhalb das Betasten, das Fühlen als das Primärste bei der Gestaltung und mit dieser Erkenntnis, die ich aus mir selbst entwickelte, stand und stehe ich auch jetzt noch allein, da" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag von Juli 1947, zit. nach ebd. S.27). In Dr. Eduard Senff aus Düsseldorf hat Ewald Mataré einen Mäzen und Sammler gefunden, der in den folgenden Jahren weitere Reisen möglich macht. Die Begegnung mit den geschlossenen Figuren in Giottos Fresken in Italien wird wichtig. 1926 zeigt der Kunstsalon Fritz Gurlitts in Berlin eine erste Einzelausstellung von Matarés Skulpturen, allerdings noch ohne großen Erfolg. Der Künstler entwirft und bemalt auch Keramiken, unter anderem für Mies van der Rohe; die angewandte Kunst wird Ewald Mataré immer auch in sein Werk einbinden. Ein monatliches Salär eines Mäzens, der auch einige Arbeiten von ihm kauft, bringt Aufschwung, auch vom Kultusministerium bekommt er finanzielle Unterstützung. Ewald Mataré bereist in den Sommern das Baltikum, Dänemark und Finnland. 1932 gibt er das unstete Leben zugunsten einer Professoren-Stelle an der Düsseldorfer Akademie auf. Dies wird aber nur ein kurzes Intermezzo, denn 1933 wird Mataré von den nationalsozialistischen Verantwortlichen entlassen, gilt später auch als "entartet". Er hat aber das Glück, dass weder ein Ausstellungs- noch ein Berufsverbot über ihn verhängt wird. In dieser Zeit wird, neben gelegentlichen privaten Verkäufen, ein Kontakt zur katholischen Kirche in Köln ein Glücksfall für den Künstler. Hier bekommt er Aufträge, die ihn die Zeit bis 1945 überstehen lassen. Nach dem Krieg wird Ewald Mataré rehabilitiert und wieder an die Düsseldorfer Akademie berufen. Sein handwerklicher und materialorientierter Ansatz beeinflusst seine Schüler: Erwin Heerich, Georg Meistermann und Joseph Beuys sind die prominentesten unter ihnen. Der Künstler Ewald Mataré wird in der Nachkriegszeit zu einem der führenden Bildhauer Westdeutschlands. Zahlreiche Ausstellungen sowie Aufträge durch Kirche und Staat zeugen davon. Die vier Türen der Südfassade des Kölner Doms und die Türen der Weltfriedenskirche in Hiroshima sind darunter die bekanntesten seiner Werke. Ewald Mataré nimmt 1955 und 1959 an den ersten "documenta"-Ausstellungen teil. Der Künstler stirbt 1965 in Büderich.

"Das ganze Problem Kuh"

Als sich der in Berlin lebende Ewald Mataré um 1920 der Tierskulptur zuwendet, ist er mit diesem Themenschwerpunkt nicht allein. Künstler-Kolleg*innen wie August Gaul, Renée Sintenis oder Wilhelm Krieger bemühen sich in ihrem plastischen Werk ebenfalls in besonderem Maß darum, Natur und Kunst zu verbinden. Matarés Interesse scheint aber ein anderes: Immer stärker abstrahiert er den Tierkörper bis Kopf, Rumpf und Glieder zu einer Einheit verschmelzen, ohne dass der Bezug zum Naturentwurf verloren geht. Bei dieser Vorgehensweise spielt das Ornament eine wichtige Rolle, denn für den Künstler bedeutet es Ordnung, Bildung eines inneren Zusammenhangs und Darstellung des Wesentlichen. So werden seine Tierplastiken zunehmend reduzierter, zeichenhafter; sie werden zum Emblem. Mataré geht es nicht um die Wiedergabe von Charakteristika, sondern immer um das Beispielhafte und Ursprüngliche.

Den Sommer 1930 verbringt Ewald Mataré in Südfinnland. Zunächst auf Lill Pellinge, im Juli dann in Sahalahti. In seinem Tagebuch notiert er: "[...] Diesmal eine fressende Kuh. Ich habe mich immer etwas gehütet, dieses Problem anzugreifen, ich weiß nicht warum, ist es doch fast ein normaler Zustand beim Rindvieh, den Kopf auf der Erde zu haben [.] An das ganze Problem Kuh gehe ich nun heran [...]" (Ewald Mataré, Tagebucheintrag vom 30.5.1930, zit. nach ebd. S.164). Aus dieser Fragestellung entstehen in dieser Zeit drei Lösungen: Der Rumpf des Rindes ist, geometrisch gesprochen, jeweils aus einem Trapez und einem Dreieck gedacht. Die Linie von Bauch und Kehle bildet nahezu eine Horizontale. Auf naturalistische Details wie Hüfthöcker oder Hufe verzichtet der Künstler zugunsten der geschlossenen Form, der Zeichenhaftigkeit und der Haptik. Die Grasenden Kühe I bis III unterscheiden sich dennoch: Die Länge der Hörner, die Form des Kopfes, der Winkel des Nackens und die Position der Beine sind verschieden und geben den Tieren tatsächlich "Charakter". Die Urform der Grasenden Kuh II hat Ewald Mataré aus Lindenholz geschnitzt. Heute sind etwa 25 nicht nummerierte Lebzeit-Bronzegüsse bekannt, wobei diejenigen, die auf einer ovalen Plinthe montiert sind, zu den früheren Arbeiten zählen. Das vorliegende Exemplar weist zudem eine Besonderheit auf: Zusätzlich zu dem Künstlersignet auf der Plinthe befindet sich ein weiteres unterseitig am Bauch der Kuh. In dieser Form, doppelt signiert, ist nur diese eine "Grasende Kuh II" bekannt. Ob dies ein Hinweis darauf ist, dass es sich hierbei um die erste Ausformung in Bronze handelt, bleibt aber eine wahrscheinliche Spekulation.

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin:

Los ausdrucken | Los empfehlen |

Hinweise zum Los

Differenzbesteuerung, MwSt. enthalten, gem. § 25a UStG nicht ausweisbar, nicht erstattbar

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

Folgerechtabgabe

zzgl. Folgerechtabgabe von 1,5% auf den Hammerpreis bis zu 200.000 €

Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los:

Absprache nach der Auktion.

Verwandte Werke in der Auktion

Ewald Mataré Deutschland Expressionismus Kubismus Moderne Kunst Objekte 1930er Kuh Plastik Bronze Tier

Ewald Mataré Deutschland Expressionismus Kubismus Moderne Kunst Objekte 1930er Kuh Plastik Bronze Tier

Inventar Nummer: 80984-1