Los ist verkauft

Los 22 | William Nelson Copley | "Le Roi des Poivreaux"

Taxe

70.000

- 100.000

€

D F

Ergebnis:

(inkl. Aufgeld)

112.200 €

Sie wollen ein Objekt von William Nelson Copley verkaufen?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie William Nelson Copley kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

Objektbewertung

Experten

Möchten Sie William Nelson Copley kaufen und zukünftig Angebote erhalten?

COPLEY, WILLIAM NELSON

1919 New York - 1996 Key West

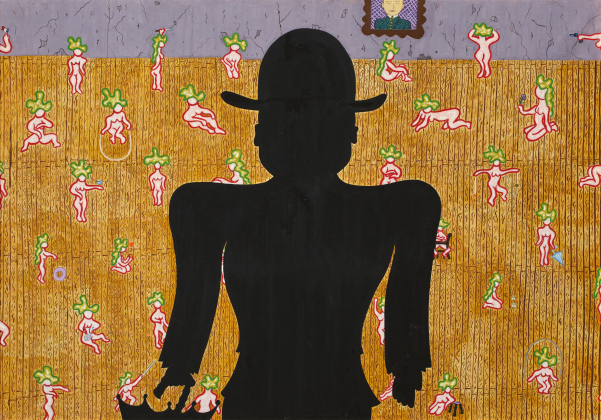

Titel: "Le Roi des Poivreaux".

Datierung: 1957.

Technik: Öl auf Leinwand.

Maße: 114 x 161,5cm.

Bezeichnung: Betitelt, signiert und datiert verso unten rechts: LE ROI DES POIVREAUX Cply 57.

Rahmen/Sockel: Rahmen.

Wir danken Anthony Atlas, William N. Copley Estate, New York, für die freundliche, wissenschaftliche Unterstützung.

Provenienz:

- Sammlung Hélène Anavi, Paris

- Sotheby's, London, Auktion 28.3.1984, Lot 68

- Privatsammlung Schweiz

Ausstellungen:

- Fondation de l'Hermitage, Lausanne 2010

Literatur:

- Ausst.-Kat. La Maison et l'Infini, Fondation de l'Hermitage, Lausanne 2010, S. 72 u. 73, Abb.

- Bisher selten publiziertes Schlüsselwerk der Pariser Jahre von William N. Copley

- Malerei an der Schnittstelle zwischen Surrealismus und Pop

- Eine versteckte Hommage an den belgischen Surrealisten René Magritte

Ikonographie der französischen Bohème

William N. Copley malt "Le Roi des Poivreaux" im Jahr 1957, als er noch in seinem Atelierhaus Longpont-sur-Orge bei Paris lebt, und seine Ikonographie ist in diesem Gemälde noch eindeutig europäisch geprägt. Das Bild wird von der Silhouette des ubiquitären Mannes in Anzug und Melone, mit dem Regenschirm in der Linken bestimmt, der auf einen großen, mit Parkettfußboden ausgestatteten Raum blickt, auf dem sich zahllose kleine nackte Blondinen tummeln. Eine Variante dieser Szene voller cartoonhafter kleiner Frauen, die sich vor dem Mann mit der Melone zeigen, ist ein Paravent mit dem Titel "Harem" aus dem Jahr 1958 (Vgl. Celant, Germano (Hrsg.): William N. Copley, Mailand/Houston 2016, Abb. 232). Die Gestalt des Mannes, der die Szene beherrscht, ist das von René Magritte inspirierte Alter Ego des Künstlers - Melone, Anzug und Regenschirm sind seine feststehenden Attribute. In seinen Werken aus den Pariser Jahren finden sich zahllose Anspielungen und Verweise auf die Kultur und Lebensart im Frankreich der Belle Époque und der künstlerischen Bohème der vorletzten Jahrhundertwende, der sich Copley zugehörig fühlen will. Der Titel "Le Roi des Poivreaux" verweist darauf. Er lässt sich mit "Der König der Säufer" übersetzen und enthält ein Wort aus dem Argot, das buchstäblich "gepfeffert" heißt, aber auch eine Umschreibung für einen Betrunkenen bzw. einen Säufer ist. Das Wort weckt sofort die Assoziationen an Werke wie Picassos "Absinthglas", Degas' "Absinthtrinker" usw. Copley ist in erster Linie vom Surrealismus inspiriert und hat in seiner Zeit als Galerist in Beverly Hills 1946 die Werke von Duchamp, Man Ray, Magritte, Max Ernst u. a. gezeigt und gesammelt, aber er ist auch inspiriert von der Kunst der Pariser Avantgarde insgesamt, die vom Impressionismus bis zum Kubismus und darüber hinaus reicht. Er ist seit Ende der 1940er Jahre mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern eng befreundet und unterstützt sie sowohl ideell wie materiell. Seine Vorliebe für den Alkohol zeigt sich auch später in seinen Inspirationsquellen aus der amerikanischen Kultur - Dichter wie Robert W. Service oder der Filmkomiker W. C. Fields sind neben anderen auch starke Trinker, die den Alkoholismus in ihren Gedichten und Filmkomödien durchaus verherrlichen. Copleys Welt ist obsessiv, erotisch aufgeladen, hedonistisch und gleichzeitig von unschuldig-kindlicher Naivität geprägt. Er begreift Malerei als Poesie und kümmert sich nicht um technische Aspekte, das macht die Authentizität und anhaltende Frische seiner Malerei aus.

Eine Bildwelt zwischen Laster und Reue, gewürzt durch Raffinesse und Witz

"Le Roi des Poivreaux" veranschaulicht die beiden zentralen Laster des Künstlers mit Witz und Ironie. Seine Charaktere - die nackten Schönheiten und der Mann im Fischgrät-Anzug bleiben anonym, denn sie verkörpern unser aller Streben nach Glück. Dahinter steht ein ernstes Bewusstsein der Sündhaftigkeit dieses Strebens (mit einem Augenzwinkern) und auch unserer Sterblichkeit. Aus der französischen Geschichte nimmt er sich daher auch die Guillotine als Motiv für die Bestrafung, die unweigerlich auf die Sünde folgt. In "Le Roi des Poivreaux" ist es aber noch nicht so weit, der Protagonist beobachtet zunächst die Auswahl an Frauen, die sich ihm darbieten. Ein neues Abenteuer kann beginnen, das Gemälde markiert einen Eintritt in die eigenwillige Bildwelt von William N. Copley.

Das Bild befand sich lange in Privatbesitz und war bisher kaum bekannt. Es ist eine wesentliche Bereicherung des Frühwerks der Pariser Jahre im Werk von Copley.

Kay Heymer.

1919 New York - 1996 Key West

Titel: "Le Roi des Poivreaux".

Datierung: 1957.

Technik: Öl auf Leinwand.

Maße: 114 x 161,5cm.

Bezeichnung: Betitelt, signiert und datiert verso unten rechts: LE ROI DES POIVREAUX Cply 57.

Rahmen/Sockel: Rahmen.

Wir danken Anthony Atlas, William N. Copley Estate, New York, für die freundliche, wissenschaftliche Unterstützung.

Provenienz:

- Sammlung Hélène Anavi, Paris

- Sotheby's, London, Auktion 28.3.1984, Lot 68

- Privatsammlung Schweiz

Ausstellungen:

- Fondation de l'Hermitage, Lausanne 2010

Literatur:

- Ausst.-Kat. La Maison et l'Infini, Fondation de l'Hermitage, Lausanne 2010, S. 72 u. 73, Abb.

- Bisher selten publiziertes Schlüsselwerk der Pariser Jahre von William N. Copley

- Malerei an der Schnittstelle zwischen Surrealismus und Pop

- Eine versteckte Hommage an den belgischen Surrealisten René Magritte

Ikonographie der französischen Bohème

William N. Copley malt "Le Roi des Poivreaux" im Jahr 1957, als er noch in seinem Atelierhaus Longpont-sur-Orge bei Paris lebt, und seine Ikonographie ist in diesem Gemälde noch eindeutig europäisch geprägt. Das Bild wird von der Silhouette des ubiquitären Mannes in Anzug und Melone, mit dem Regenschirm in der Linken bestimmt, der auf einen großen, mit Parkettfußboden ausgestatteten Raum blickt, auf dem sich zahllose kleine nackte Blondinen tummeln. Eine Variante dieser Szene voller cartoonhafter kleiner Frauen, die sich vor dem Mann mit der Melone zeigen, ist ein Paravent mit dem Titel "Harem" aus dem Jahr 1958 (Vgl. Celant, Germano (Hrsg.): William N. Copley, Mailand/Houston 2016, Abb. 232). Die Gestalt des Mannes, der die Szene beherrscht, ist das von René Magritte inspirierte Alter Ego des Künstlers - Melone, Anzug und Regenschirm sind seine feststehenden Attribute. In seinen Werken aus den Pariser Jahren finden sich zahllose Anspielungen und Verweise auf die Kultur und Lebensart im Frankreich der Belle Époque und der künstlerischen Bohème der vorletzten Jahrhundertwende, der sich Copley zugehörig fühlen will. Der Titel "Le Roi des Poivreaux" verweist darauf. Er lässt sich mit "Der König der Säufer" übersetzen und enthält ein Wort aus dem Argot, das buchstäblich "gepfeffert" heißt, aber auch eine Umschreibung für einen Betrunkenen bzw. einen Säufer ist. Das Wort weckt sofort die Assoziationen an Werke wie Picassos "Absinthglas", Degas' "Absinthtrinker" usw. Copley ist in erster Linie vom Surrealismus inspiriert und hat in seiner Zeit als Galerist in Beverly Hills 1946 die Werke von Duchamp, Man Ray, Magritte, Max Ernst u. a. gezeigt und gesammelt, aber er ist auch inspiriert von der Kunst der Pariser Avantgarde insgesamt, die vom Impressionismus bis zum Kubismus und darüber hinaus reicht. Er ist seit Ende der 1940er Jahre mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern eng befreundet und unterstützt sie sowohl ideell wie materiell. Seine Vorliebe für den Alkohol zeigt sich auch später in seinen Inspirationsquellen aus der amerikanischen Kultur - Dichter wie Robert W. Service oder der Filmkomiker W. C. Fields sind neben anderen auch starke Trinker, die den Alkoholismus in ihren Gedichten und Filmkomödien durchaus verherrlichen. Copleys Welt ist obsessiv, erotisch aufgeladen, hedonistisch und gleichzeitig von unschuldig-kindlicher Naivität geprägt. Er begreift Malerei als Poesie und kümmert sich nicht um technische Aspekte, das macht die Authentizität und anhaltende Frische seiner Malerei aus.

Eine Bildwelt zwischen Laster und Reue, gewürzt durch Raffinesse und Witz

"Le Roi des Poivreaux" veranschaulicht die beiden zentralen Laster des Künstlers mit Witz und Ironie. Seine Charaktere - die nackten Schönheiten und der Mann im Fischgrät-Anzug bleiben anonym, denn sie verkörpern unser aller Streben nach Glück. Dahinter steht ein ernstes Bewusstsein der Sündhaftigkeit dieses Strebens (mit einem Augenzwinkern) und auch unserer Sterblichkeit. Aus der französischen Geschichte nimmt er sich daher auch die Guillotine als Motiv für die Bestrafung, die unweigerlich auf die Sünde folgt. In "Le Roi des Poivreaux" ist es aber noch nicht so weit, der Protagonist beobachtet zunächst die Auswahl an Frauen, die sich ihm darbieten. Ein neues Abenteuer kann beginnen, das Gemälde markiert einen Eintritt in die eigenwillige Bildwelt von William N. Copley.

Das Bild befand sich lange in Privatbesitz und war bisher kaum bekannt. Es ist eine wesentliche Bereicherung des Frühwerks der Pariser Jahre im Werk von Copley.

Kay Heymer.

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin:

Los ausdrucken | Los empfehlen |

Hinweise zum Los

Differenzbesteuerung, MwSt. enthalten, gem. § 25a UStG nicht ausweisbar, nicht erstattbar

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

32% Aufgeld auf den Zuschlagspreis

Folgerechtabgabe

zzgl. Folgerechtabgabe von 1,5% auf den Hammerpreis bis zu 200.000 €

Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los:

Absprache nach der Auktion.

Verwandte Werke in der Auktion

William Nelson Copley USA Surrealismus Pop Art Nachkriegskunst Unikate 1950er Rahmen Mann Gemälde Öl

William Nelson Copley USA Surrealismus Pop Art Nachkriegskunst Unikate 1950er Rahmen Mann Gemälde Öl

Inventar Nummer: 81187-1